দেশের কিছু স্বার্থন্বেষীমহল, অসৎ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক গুজব ছড়িয়ে দেশের ক্ষতির চেষ্টা করছে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, তত বাড়ছে অপতথ্যের ব্যবহার। গবেষকরা বলছেন, এই অবস্থায় জনসচেতনতাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। একই সাথে বাড়াতে হবে প্রযুক্তির ভাষা জ্ঞান।

চোখে যা দেখি তা কি সব সময় সত্য? চোখের দেখাতেও যে ভুল হয়! আর যাই হোক, সোস্যাল মিডিয়া কিংবা ভার্চুয়াল প্ল্যার্টফমের ওপর অন্ধ বিশ্বাস করা যায় না।

এসব মাধ্যমে ক্লিকে ক্লিকে মানুষের রুচি-পছন্দের পাটিগাণিতিক হিসেব কষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ক্রমাগত ঐ ধরণের কনটেন্ট হাজির হতে থাকে। চমৎপ্রদ ও নেতিবাচক তথ্যের আকর্ষণের সুযোগ নেয় সুযোগ সন্ধানীরা। জাতীয় সংসদ নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে অপতথ্যের অপ-প্রয়োগ বাড়ছে সমানতালে।

ইউল্যাব মিডিয়া স্টাডিস এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক সুমন রহমান বলেন, “যারা অ্যাক্টিভিস্ট তারা এটাকে বৈধ আচরণ মনে করছে, এটাই হলো বিপদের জায়গা। এর উদ্দেশ্য ভোটিং বিহেভিয়ারকে প্রভাবিত করা। যারা ছড়াচ্ছে তারা জেনেশুনেই ছড়াচ্ছে, আরেকটা অংশ না জেনে কনজিউম করছে।”

সাতটি ফ্যাক্টচেকার বা তথ্য যাচাইকারীর গেল ৯ মাসের তথ্য উপাত্ত নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, মোট ২ হাজার ৪৯টির মধ্যে ১ হাজার ৩শ’ ৯৫টি কনটেন্ট অভিন্ন।

প্রথম প্রান্তিক ‘জানুয়ারি থেকে মার্চে’র তুলনায় দ্বিতীয় প্রান্তিক ‘এপ্রিল থেকে জুন’ ভুল বা অপতথ্য ছড়ানো বেড়েছে ৭৪ শতাংশ। আবার, তৃতীয় প্রান্তিক ‘জুলাই সেপ্টেম্বর’ সময়ে তা দ্বিতীয় প্রান্তিকের তুলনায় ৫৬ শতাংশ বেড়েছে।

মজার বিষয় হলো, ৬০ শতাংশ বাংলাদেশ কেন্দ্রিক এসব বিভ্রান্তিকর তথ্যের ৪৪ শতাংশই চলমান রাজনীতি নিয়ে। মিথ্যা বা অপতথ্যে স্থান পাচ্ছে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, দল, নির্বাচন, গণতন্ত্র, তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা, মার্কিন ভিসা নীতি, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস, পিটার হাস, ডোনাল্ড ল্যু- এর মতো ইস্যুগুলো।

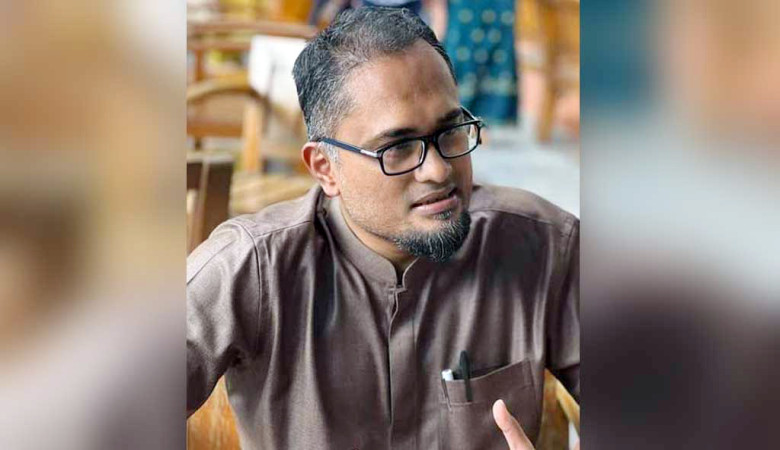

ডিসমিস ল্যাব গবেষণা প্রধান মিনহাজ আমান বলেন, “বৃদ্ধির মাত্রাটা অনেক বেশি। রাজনৈতিক অপতথ্য দিনকে দিন বাড়ছে, সেটার সংখ্যা প্রায় ৭৪ শতাংশ। এর মধ্যে বাড়ছে ভিডিও ও ফটোকার্ড।”

সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের আগেই লাখ লাখ মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে যায় এসব অপতথ্য। শংকার বিষয় হলো মানুষ সরল বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হয়।

আরো পড়ুন: ভোট কারচুপির অভিযোগ : লক্ষ্মীপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুই উপ-নির্বাচনের গেজেট স্থগিত

মিনহাজ আমান বলেন, “ক্লিক করলে ভুয়া অনলাইন পোর্টাল থেকে শুরু করে ভুয়া ভিডিও, ভুয়া ছবি, ভুয়া ফটোকার্ড বানানো সম্ভব। ডিস ইনফর্মেশন হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত ছড়ানো তথ্য। শেয়ার না করে সবার আগে তথ্য সম্পর্কে নিজেকে প্রশ্ন করা, তথ্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিত কিনা।”

অধ্যাপক সুমন রহমান বলেন, “স্মার্ট ফোন তো পেয়ে গেছে। কিন্তু স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই নলেজটা তো তাদেরকে কেউ দেয়নি।”

অপতথ্য সহিংসতাকে উসকে দিতে পারে; গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সঠিক তথ্যের অভাবে প্রভাবিত হতে পারে ভোটাররা। কাজেই একে সহজভাবে নেবার কোনও সুযোগ নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

এসি/ আই. কে. জে/