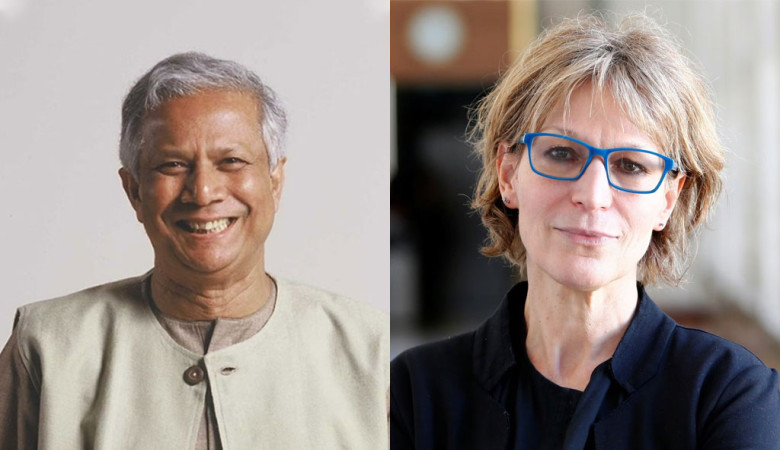

ছবি: সংগৃহীত

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে দিনাজপুরের পোশাককর্মী কিশোরী ইয়াসমিনকে পুলিশের ধর্ষণের ঘটনায় দেশজুড়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে সুশীল সমাজ, এনজিও ও গণমাধ্যম মিলে। এখন এমন অনেক ঘটনায় তাদের ভূমিকা পরের কথা, দায়সারা গোছের বিবৃতিও দেখা যায় না, বিশেষ করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গত বছরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে।

কুমিল্লার মুরাদনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক নারী ধর্ষণ ও সহিংসতার শিকার হন গত বৃহস্পতিবার (২৬শে জুন)। ধর্ষণের পরে ওই নারীর ওপর সহিংস আচরণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর ওই তিন গোষ্ঠীর সেই ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোরও প্রতিবাদ নেই।

গতকাল সোমবার (৩০শে জুন) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা–সংক্রান্ত কোর কমিটির সভায় প্রধান উপদেষ্টার এক বিশেষ সহকারী স্বীকার করেন, 'অনেক ধর্ষণের ঘটনা গণমাধ্যমে আসে না। যেগুলো গণমাধ্যমে আসে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেসব ঘটনা গুরুত্বসহকারে নিয়ে থাকে। এর বাইরে ধর্ষণের অনেক ঘটনা ঘটে।' গণমাধ্যম এ ধরনের ঘটনা এড়িয়ে যায় কেন?

এমনকি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে গণহারে হত্যা মামলা দায়ের, অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল, চাকরিচ্যুতি ও মাসের পর মাস ধরে কয়েক সাংবাদিক কারাবন্দী থাকার বিষয়েও গণমাধ্যম যথারীতি চুপ। ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যান বিস্ময়ের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে এসব অনিয়ম নিয়ে নাগরিক সমাজ ও মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো অস্বস্তিকর রকম নীরব।'

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি বিরোধী তৎপরতা, নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকারসহ গুরুত্বপূর্ণ নানা ইস্যুতে দীর্ঘকাল ধরে সোচ্চার ছিল সুশীল সমাজ, আর্থ সামাজিক খাতে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা অর্থাৎ, এনজিও ও গণমাধ্যম। রাজনৈতিক দল, এমনকি সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতেও তাদের ভূমিকা অতীতে আলোচনায় এসেছে নানা সময়ে।

সেই 'শক্তিশালী কণ্ঠ' ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে। গত কয়েক বছর ধরে সুশীল সমাজ, এনজিও ও গণমাধ্যমের সেই ভূমিকা আর দেখা যায় না। টিআইবি বা সুজনের মতো সংগঠনগুলো আগে বিশেষ কিছু ইস্যুতে সরব হলেও এবং তা মাঝে-মধ্যে আলোচনায় এলেও সেগুলো এখন নীরব। সুজন একেবারেই চুপ।

বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন, নাগরিক সমাজ, এনজিও ও গণমাধ্যম বাংলাদেশের রাজনীতিতে গত কয়েক দশক ধরে কখনো আলোচনা, কখনো সমালোচনা, আবার কখনো রাজনীতির গতি-প্রকৃতির মোড় ঘুরানোর অনুঘটক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এখন অনেক বিষয়েই কথা বলতে অনাগ্রহ দেখায় নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের একটি বড় অংশ।

তারা মনে করেন, আওয়ামী লীগের সবশেষ শাসনামলের একটা পর্যায় থেকে সুশীল সমাজ, এনজিও ও গণমাধ্যম নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। অনেকে ওই সরকার থেকে নানা সুবিধা পেয়ে চুপ করে থাকে। ওই সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলেও সেই অবস্থান থেকে উত্তরণ ঘটেনি বিভিন্ন কারণে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মব সন্ত্রাসের ভয়ে। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারে এনজিও ব্যক্তিত্ব ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তারা কোনো বিষয়ে মন্তব্য করে সরকারকে 'বিব্রত' করতে চান না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দিলারা চৌধুরী বলছেন, 'দেশে সেই অর্থে নাগরিক কখনো তৈরিই হয়নি। সামরিক শাসনের অবসানের পর রাজনৈতিক সরকারগুলোর সময়ে সুশীল সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির রাজনৈতিক চরিত্র পরিষ্কার হয়ে গেছে। সংকুচিত হয়েছে এনজিওগুলোর জাতীয় স্বার্থে কথা বলার সুযোগ। নাগরিক সমাজ দলবাজিতে বিভক্ত হয়েছে। এখন বিশিষ্ট অনেক ব্যক্তির বক্তব্য বা বিবৃতি তরুণরা পড়তেও চান না। তাদের ক্রেডিবিলিটি চলে গেছে।'

গবেষক, কলামিস্ট মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, 'দেশে নাগরিক সমাজের আন্দোলনের প্রথম সংগঠিত প্রকাশ দেখা যায় ১৯৭৪ সালে, যখন রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল উত্তপ্ত। অধ্যাপক আহমদ শরীফের নেতৃত্বে পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি নাগরিক কমিটি হয়েছিল। নাগরিক কমিটি নাম দিয়ে অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে বিশেষ কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের সম্ভবত এ দেশে এটাই প্রথম উদ্যোগ।'

অভিজ্ঞদের মতে, আশি ও নব্বইয়ের দশকে দেশের পেশাভিত্তিক বুদ্ধিজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা ইস্যুতে যে দলবদ্ধ বক্তব্য বা বিবৃতি দিতেন, তা আলোচনার ঝড় তুলতো। স্বৈরাচারী এইচ এম এরশাদের পতনের পর বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মোট তিনটি আমলে গণমাধ্যমকে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি বের করতে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। জোটবদ্ধ থেকে শক্তি দেখিয়ে জনস্বার্থে কথা বলেছে এনজিওগুলোও।

এরশাদের পতনের পর দেশের রাজনৈতিক দলের সরকারগুলোর সময়ে ক্রমশ দলীয় বিভক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনেকে পছন্দনীয় দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন। জাতীয় ইস্যুকে তারা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেন। আবার গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানের পর অনেকে প্রকাশ্যে আসতে পারছেন না। তাদের বক্তব্যও গণমাধ্যমগুলো তুলে ধরতে অনাগ্রহী।

রাজনৈতিক সহিংসতার জের ধরে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে সেনা সমর্থিত জরুরি অবস্থার সরকার গঠিত হওয়ার আগের কয়েক বছরে নির্বাচনে 'সৎ, যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনের' ব্যানারে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বন্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে নাগরিক সমাজের একটি অংশ। এর সঙ্গে ছিল প্রভাবশালী পত্রিকা দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, চ্যানেল আই ও বেসরকারি সংস্থা সিপিডি। তারা রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বিরাট জনগোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়।

এতে নাগরিক সমাজের একটি অংশের বিরুদ্ধে বিরাজনীতিকরণের চেষ্টার অভিযোগ তোলেন রাজনীতিকরা। এক এগারো সরকারের আমলে 'বিরাজনীতিকরণের চেষ্টার সাংবাদিকতার অভিযোগে' গত আওয়ামী লীগের সরকারের আমলে ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনামকে মোট ৮৪টি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়, যার মধ্যে ১৬টি ছিল 'রাষ্ট্রদ্রোহের'।

তাহলে কী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এসব কারণে জাতীয় ইস্যুর দিকে দৃষ্টি দিতে চান না? যারা কথা বলার চেষ্টা করেন, তাদের মধ্যে অনেককে সংগঠিত আক্রমণের মুখে থাকতে হয় রাজনৈতিক মঞ্চ, বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

একসময় দেশের টিভি চ্যানেলগুলোর টকশোতে আসা আলোচকরা নৈতিকতা বিবেচনায় জাতীয় পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় সব ইস্যু নিয়ে কথা বলতেন। প্রতিবাদে সোচ্চার হতেন। যেমন- রাষ্ট্রীয় খাতে দুর্নীতি, লুটপাট, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিশ্লেষণ সর্বোপরি সুশাসন। কোন টকশোতে কোন আলোচক কী বলছেন- তা ভুল না সঠিক বা সেই আলোচকের রাজনৈতিক মতাদর্শগত অবস্থান কী, তা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হতো।

টকশোতে আলোচিত ইস্যুগুলো নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাগরিকরা নিজস্ব মতামত তুলে ধরতেন। গত বেশ কয়েক বছর ধরে তেমনটা দেখা যায় না। আওয়ামী লীগের সরকারের বিরুদ্ধে টকশো নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক অভিযোগ আছে। ফলে আকর্ষণ হারায় সেগুলো, হয়ে ওঠে দলীয় বন্দনা প্রচারের বিশেষ মাধ্যম। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলের বেশিরভাগ টকশো পানসে, একতরফা। এগুলো জাতীয় বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।

দুই দশকের বেসরকারি টেলিভিশনের ইতিহাসে পরিবর্তন ও সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে টকশোগুলো। টকশো’র এ পরিবর্তনের ধারা দু’ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়- একটি সমাজিক, অন্যটি জাতীয় জীবনে। সামাজিক পরিবর্তন বিশেষত জনগণ সরাসরি সম্পৃক্ত এমন ইস্যু। আজকাল টকশোগুলোতে এসব ইস্যু গুরুত্ব পায় না কেন? আগের মতো কেন ভূমিকা রাখতে পারছে না সেগুলো?

অন্যদিকে গণমাধ্যমগুলোর রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি হয়েছে এবং এ ধারাতেই ভাগ হয়ে গেছে এ খাতের পেশাভিত্তিক সংগঠন। সাংবাদিক ইউনিয়নগুলোও বিভক্ত। অনেক সাংবাদিক রাজনীতি আর পেশাদারত্বকে গুলিয়ে ফেলার কারণে পাঠক, দর্শক বিভ্রান্ত হচ্ছেন। তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এসব সাংবাদিকের দিক থেকে।

সাংবাদিকরা যে আগে রাজনীতি করতেন না, তা নয়। অনেক বিখ্যাত সাংবাদিক দলীয় রাজনীতিও করতেন। কিন্তু তারা রাজনীতির সঙ্গে সাংবাদিকতাকে মিলিয়ে ফেলতেন না বলে মানুষ বিভ্রান্ত হতেন না। এখন রাজনীতি আর সাংবাদিকতাকে গুলিয়ে ফেলায় বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট তৈরি হয়েছে। ফলে তাদের নেতৃত্বের সংবাদমাধ্যমগুলো আগের মতো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

খবরটি শেয়ার করুন